Ornamenta sacra comme vestige sensoriel subjectif et élastique

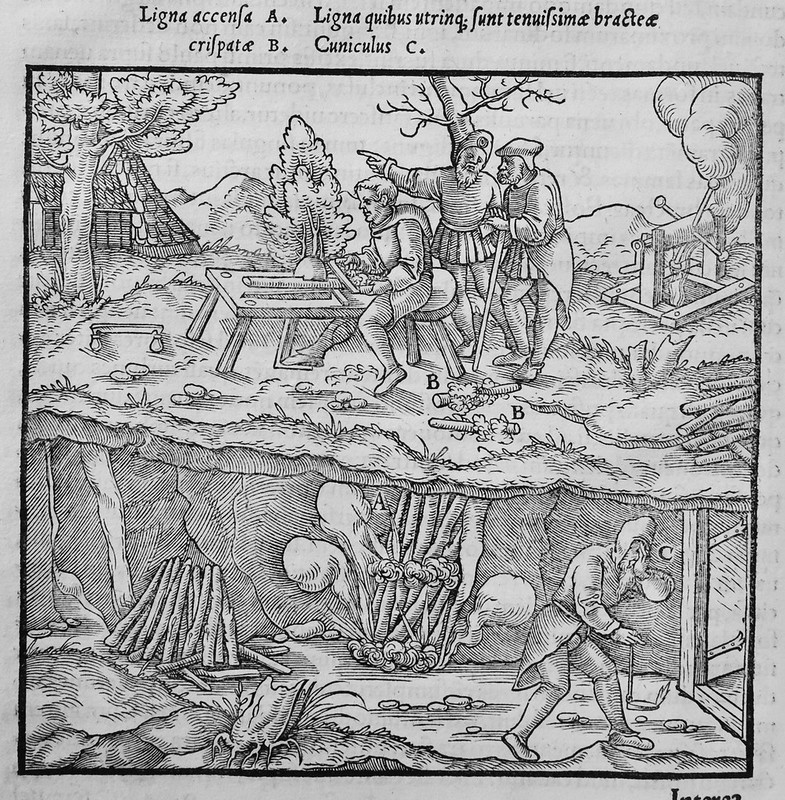

Rapport de l’écrivain, traducteur et copiste gréco-orthodoxe Nikandros Noukios ayant observé de ses yeux l’extraction de charbon dans les mines de la région de Liège, 1546.

Pour extraire les pierres, les mineurs se couvrent de la tête aux pieds d’un vêtement en lin qui n’avait jamais été blanchi ni même humidifié, avec des trous au niveau des yeux leur permettant de voir. Ils fabriquent ensuite un bâton et le remettent au guide, qui dégage l’entrée de la grotte. D’abord, le guide s’approche du feu comme s’il voulait le faire fuir avec le bâton, mais le feu l’évite et recule légèrement. Puis, comme s’il ne restait plus rien d’inflammable, le feu se réduit miraculeusement. Devenu tout petit, il attend alors calmement dans un coin. La personne vêtue de lin et tenant un bâton à la main doit rester derrière et surveiller le feu presque éteint, tout en le repoussant constamment avec son bâton. Pendant ce temps, les mineurs extraient les pierres. Dès que tout le monde est revenu de la mine, la petite flamme se réveille et le brasier remplit soudainement toute la grotte. Personne n’ose y entrer sans le vêtement dont j’ai parlé plus haut, ou sans le bâton, au risque de se brûler. J’ai vu tout cela de mes propres yeux et je l’ai vécu en pratique : j’ai été émerveillé par ces merveilles de la nature. Je ne peux pas expliquer la cause de ce phénomène, sauf en affirmant que ces choses sont le résultat d’une puissance supérieure et divine. (D’après la traduction française moderne dans NICANDRE DE CORCYRE, Le voyage, p. 96-7)

Le voyageur curieux s’est tenu à l’écart et a observé. Seule la barrière de la langue le séparait du rituel « divin » qui se déroulait sous ses yeux. En réalité, le bâton « qui repoussait le feu » était une longue perche à laquelle était attachée une bougie. Celle-ci provoquait un départ de feu dans l’espace non ventilé où les gaz toxiques s’étaient accumulés. Le mineur/guide qui gérait le feu était couvert de la tête aux pieds de vêtements en lin mouillés, pour sa propre sécurité. Sans aucun cadre de référence, Nikandros ne pouvait interpréter correctement le spectacle qui se déroulait sous ses yeux. C’est pourquoi nous devons tenter de replacer les rituels et l’expérience du pratiquant dans leur contexte avec toute la prudence nécessaire.

Nikandros faisait partie de la délégation entourant Gerard Veltwyck, qui a parcouru l’Europe de 1545 à 1547 pour les négociations de paix entre le sultan Soliman Ier Le Magnifique et l’empereur Charles Quint. Son rapport a été conservé dans un manuscrit en trois volumes (Apodemiai) écrit sous forme de lettre à un ami.

Chaque objet religieux était imprégné de la tension entre la pratique prescrite et vécue, entre l’utopie et la réalité. La citation suivante de l’anthropologue britannique Tim Ingold s’applique donc parfaitement à la recherche sur l’expérience sensorielle du paroissien de l’époque moyenâgeuse tardive : « the effect of taking the agent-in-an-environment rather than the isolated, self-contained individual as our point of departure is to collapse not only the venerable Durkheimian distinction between the individual and society, but also the division – which has traditionally rested on this distinction – between the two disciplines of anthropology and psychology. I can see no further intellectual justification for continuing to separate these disciplines. For we now recognise that such processes as thinking, perceiving, remembering and learning have to be studied within the ecological contexts of people’s interrelations with their environments. » (The Perception of the Environment, p. 171). La multiplicité des pratiquants et donc des interprétations a inévitablement donné lieu à une vision très colorée et subjective de ce que signifiait une « bonne gestion » des sacrements et des sacramentaux dans la vie quotidienne. Dans la pratique, la frontière entre ce que l’on pouvait faire ou ne pas faire était extrêmement subjective et vague.

Aussi, tant dans la reconstitution de l’environnement d’origine que dans le contexte d’utilisation et l’iconographie, nous nous trouvons face à un jeu d’équilibre entre ce qui était probable et ce qui était certain. Emile Durkheim nous a appris que le monde était constitué d’une couche sacrée (idéologique) et d’une couche profane (tangible), inextricablement liées par des rituels. Ces deux dimensions étaient cruciales pour donner un sens à toute société. Cette « découverte du monde sacré » a fourni aux sociologues, aux anthropologues et à bien d’autres les outils nécessaires pour élaborer des cadres théoriques permettant d’analyser la vie religieuse de manière scientifique. Le danger réside toutefois dans l’utilisation unilatérale des termes « sacré » et « profane », en particulier en raison de l’approche diamétrale qu’ils impliquent.