L’expérience olfactive

Imagerie olfactive

Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir.

– Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, 1988, p. 68. –

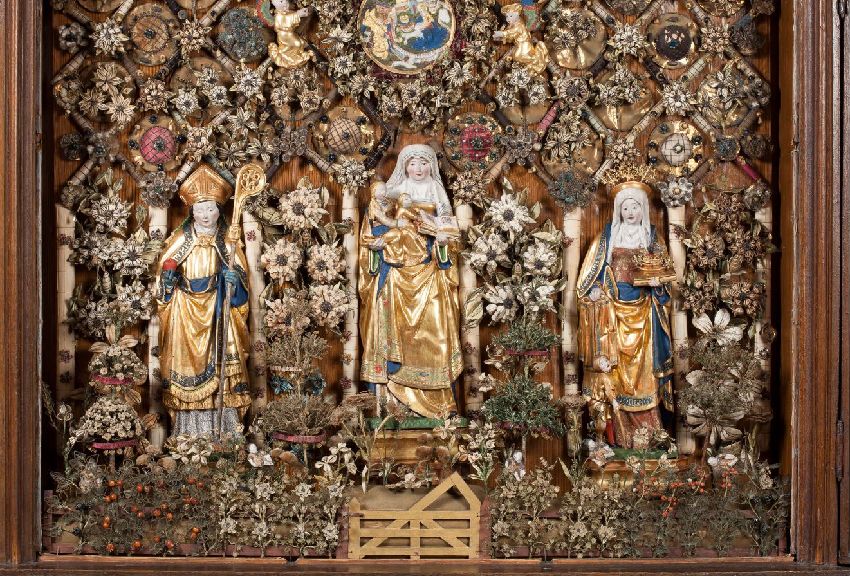

Le royaume céleste, qui sentait bon, était diamétralement opposé à l’omniprésence sur Terre de la pourriture, de la mort et de la déchéance. Les arômes perçus collectivement comme agréables n’étaient rien moins que des avant-goûts du divin, du paradis et de nombreuses formes de sainteté. À respirer la myrrhe amère, l’on pensait immédiatement au corps souffrant du Christ. La production d’art religieux des Pays-Bas méridionaux était donc imprégnée de théories et de pratiques olfactives. Reindert Falkenburg pointait à ce sujet du doigt les nombreuses allégories de jardins sensoriels dans les textes et les illustrations du quinzième au début du seizième siècle, et Paul Vandenbroeck remettait au premier plan, de manière fascinante, les « Besloten Hofjes » (seizième siècle) des sœurs de la congrégation « Gasthuiszusters Mechelen ». La présence de ces représentations et installations, chargées de flore, ne se limitait par ailleurs pas aux murs de l’église ou du monastère, mais s’étendait à la chapelle de la maison et au Wunderkammer (cabinet de curiosités) des citoyens les plus aisés.

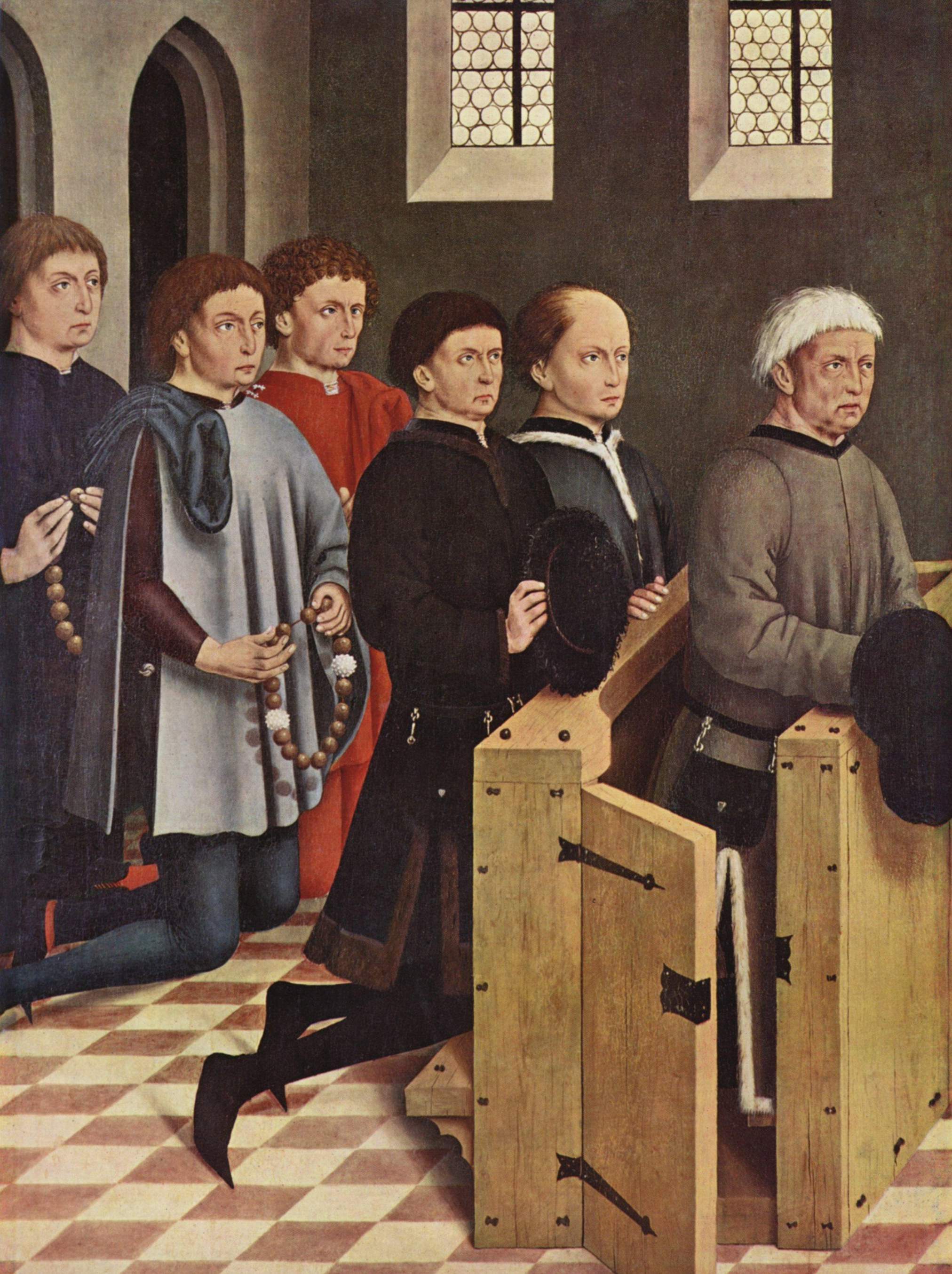

Cette imagerie olfactive s’est ramifiée en divers objets de dévotion. Un premier groupe d’objets fascinants dans lequel l’acquisition d’une bonne odeur se manifestait à un niveau physique et spirituel était les chapelets, qui stimulaient une expérience olfactive. Les chaînes confectionnées en ambre dégageaient une odeur de pin au contact de la chaleur humaine. Cette odeur venait remplir l’espace autour du croyant, tout en se collant aux doigts en prière. Vers le milieu du seizième siècle, le clergé utilisait de plus en plus souvent de l’ambre brut pour le brûler lors des célébrations. Dans toute l’Europe occidentale, ce parfum était donc fortement associé aux églises et aux célébrations des messes. Les perles ou figurines finement ouvragées qui pendaient au bout d’un cordon étaient également capables de remuer à la fois le nez et l’esprit. Nous pensons ici tout particulièrement à la pomme d’ambre ou pomme de senteur. La dimension aromatique de tous ces objets s’inscrivait dans la continuité de la tradition médiévale tardive des prières vernaculaires qui incorporaient bon nombre de métaphores sur les jardins et les fleurs. De telles prières méditatives étaient désormais récitées à l’aide d’un chapelet.

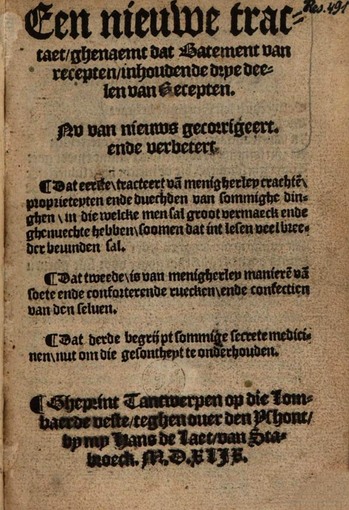

Chapelets et pendentifs existaient dans toutes les formes et tous les matériaux, des modèles luxueux en or, argent ou ambre aux versions plus accessibles en étain, en verre ou en bois. Des manuels pour fabriquer « son propre chapelet sentant bon » circulaient également. Ainsi, l’ouvrage Een nieuwe tractaet ghenaemt dat Batement van recepten (1549, Anvers), fort répandu dans les ménages, comportait la recette d’une préparation qui pouvait être faite à la maison avec des ingrédients simples. La pâte était un mélange de terre noire, de gomme de dragon (gomme blanchâtre sucrée), de storax, de « calaminta » (menthe), de clou de girofle, de laudanum, de cannelle et de « sandael cytrin » (bois de santal blanc ou jaune). Le storax et le bois de santal étant tous deux des arômes d’encens, l’association avec l’église coule de source. En bref, les parfums dégagés lors de l’utilisation de tous ces chapelets de prière symbolisaient la vertu et se manifestaient à la fois au niveau interne (prière spirituelle) qu’externe (espace aérien et bout des doigts).

Lorsque ce paradigme est appliqué aux pendentifs dévotionnels memento mori, une nouvelle lecture du contexte d’utilisation peut émerger. Le memento mori (« rappelle-toi que tu vas mourir ») attirait l’attention sur la mortalité de chacun et mettait en garde le croyant contre le fait de s’accrocher à tout ce qui est éphémère, comme les possessions terrestres et les apparences. Véhiculant l’idée générale qu’il fallait « se souvenir que l’on allait mourir », le message du memento mori fit son chemin dans les textes et les illustrations aux Pays-Bas, en Allemagne et en France à partir de la fin du quinzième siècle. On juxtaposait généralement un crâne anonyme à un portrait aux traits évoquant la personne. La mort a toujours été considérée comme le grand égalisateur, indépendamment de la beauté physique ou de la classe sociale qui nous caractérisait de notre vivant. Ces pendentifs, eux aussi, allaient des simples perles en forme de crâne unique aux figurines détaillées d’un jeune richement vêtu d’un côté et d’un cadavre en décomposition de l’autre. De manière quelque peu paradoxale, ils étaient principalement prisés par l’élite aisée.

Suspendu à l’extrémité d’un chapelet, le pendentif memento mori touchait un autre aspect que l’idée de la mort, à savoir un sentiment de repère. En priant pour son propre salut et celui des autres, on obtenait le contrôle du destin de l’âme. Plus on priait, plus vite l’âme pouvait échapper au purgatoire. Dans le rapport d’état de l’un de ces objets, une note informelle révèle d’intéressantes informations : « Various areas of the object, such as the nose, have particularly smooth surfaces, which indicate where it would have been rubbed by the owner during private devotion. » L’examen de profil montre en effet à quel point le nez de la demoiselle est aplati par l’usure, par rapport au squelette lui tournant le dos. Cette dernière zone du pendentif ne présente d’ailleurs aucune trace de frottement, comme si le propriétaire avait voulu éviter à tout moment de toucher du doigt l’image répugnante de la mort. Il ne s’agit pas là d’un constat isolé : plusieurs pendentifs utilisés dans les Pays-Bas du Sud lors de cette même période (1520-30) présentent une même usure au niveau du nez de la moitié « jeune ». Cette usure se limite au nez parce que celui-ci ressortait le plus, probablement. Certains pendentifs retrouvés présentent toutefois un visage « jeune » totalement effacé par le frottement (l’usure), alors que la moitié cadavérique est encore intacte.