Force de persuasion visuelle

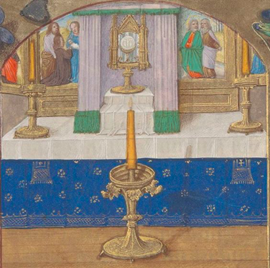

L’élévation de l’hostie et du calice contenant le vin est le point culminant de la célébration de la messe, au propre comme au figuré. Il s’agit en effet du moment où la matière présentée se transforme en corps et en sang du Christ. L’élévation gagna en importance à la fin du Moyen Âge, afin d’impliquer davantage les fidèles dans le service liturgique. Un glissement du tactile au visuel s’observa également : la réception sacramentelle (consommer le Saint-Sacrement) céda la place à la communion spirituelle (voir le Saint-Sacrement). Les gens pensaient en effet qu’une réception indigne était plus susceptible de provoquer la damnation que d’apporter le salut.

Le clergé fit dès lors tout ce qui était en son pouvoir pour attirer l’attention sur la vue de l’élévation, en versant très vite dans l’excès. Le Saint-Sacrement était tenu aussi haut que possible, pendant un certain temps, tandis que le prêtre se tournait de gauche à droite. Des tissus sombres étaient suspendus derrière l’autel et des bougies supplémentaires étaient allumées pour favoriser la visibilité de l’hostie. Cette campagne de promotion suscita de grandes attentes au sein du public, qui ne se priva pas de se plaindre lorsque les exigences n’étaient pas satisfaites. Les porteurs d’encens, par exemple, essuyaient de vives critiques lorsque la fumée gênait la vue sur le Saint-Sacrement. La situation alla si loin que les gens commencèrent à « collectionner » les élévations. Ils s’échappaient avant la fin de la célébration, pour rejoindre une autre messe et assister à une autre élévation. Ces exemples – bien qu’extrêmes – montrent à quel point ce culte était intense.

Outre les critiques des premiers réformateurs, d’autres plaintes fusent : ce spectacle interrompait trop la messe. Une petite forme de rébellion vit alors le jour ; elle consistait à « ne pas vouloir voir ». Aussi, ceux qui voulaient rester fidèles à leur foi prirent le pli, subtilement, de s’asseoir dans l’allée latérale pendant la messe afin de ne pas voir la consécration, convaincus que le simple fait de croire (interne) apportait tout au le salut que le fait de voir (externe). Après la contre-réforme, la confiance en soi retrouvée des catholiques se traduisit à nouveau par une préférence marquée pour l’eucharistie. L’accent était alors mis sur la transformation symbolique et la vision spirituelle, et tout ce qui pouvait être considéré comme offensant était banni de l’enceinte de l’église.

Tout au long de la fin du Moyen Âge, des pouvoirs protecteurs étaient également été attribués à la représentation de Christophe. Cette croyance séduisait un large public, en témoignent, entre autres, les remarques moqueuses d’Érasme son ouvrage Éloge de la folie. Dans le chapitre consacré aux superstitions humaines, il note ce qui suit : « certains ont acquis la conviction insensée, mais néanmoins agréable, que s’ils voient seulement l’une ou l’autre sculpture ou peinture du Polyphemus Christophorus, ils ne périront pas ce jour-là, ou que s’ils saluent une image de Sainte-Barbe en utilisant les bons mots, ils reviendront indemnes de la bataille ».

Sy wilt, en wert gewilt, sy lacht, en weent, en lockt,

Sy soeckt, en wert gesocht, sy malt en wert bejockt, […]

Sy dreygt, en nimmer slaet, sy schreyt en noyt en sucht,

Sy blinckt, en heeft gee[n] glans, sy blaest, en geeft gee[n] lucht,

Sy rijckt, en heeft gee[n] reuc, sy groeyt als bloem en cruyden,

Sy bint memory vast, van gister en van huyden [= heden]

– Extrait de Zeeusche Mey-clacht ofte Schyn-kycker (1623) du peintre et poète néerlandais Adriaen van de Venne. Un poème art-théorie sur le pouvoir complémentaire de la peinture comme corps et de la poésie comme âme.

L’utilisation stratégique d’objets visuellement dominants par les fondations (confréries, métiers, guildes et aumôniers) qui occupaient l’un des autels latéraux des églises des Pays-Bas méridionaux était d’un tout autre ordre. Pour ces associations, l’image publique et l’envie de se manifester, en plus de l’aspect purement dévotionnel, justifiaient en effet grandement la présence dans une prestigieuse église paroissiale. Dans les contrats préservés, nous retrouvons dès lors énormément de demandes pour le « meilleur » retable, la « meilleure » chasuble qu’il était possible de trouver dans l’église.

L’incitation à la contribution matérielle pouvait quant à elle être promue par le biais d’énormes panneaux faisant état de la situation des pauvres. D’un point de vue pratique, ces affichages devaient avoir une forte présence visuelle à l’intérieur du bâtiment sacré. En 1562, un panneau de quatre mètres de long était accroché dans l’église Saint-Jacques d’Utrecht, indiquant le lieu de la distribution des aumônes. L’avant et l’arrière étaient peints de scènes de partage du pain et du Jugement dernier. Son inscription (« Gheeft en[de] iov zell weder om[m]e worde[n] gegheuen ») exhortait les fidèles à faire preuve de générosité. Il en allait de même dans l’église Notre-Dame d’Anvers, où était probablement accroché au-dessus de l’entrée de l’hospice (aumônerie), dès le quinzième siècle, un « très ancien tableau sur lequel étaient représentées les bonnes œuvres, divisé en plusieurs sections ».