Des odeurs mortelles en l’église Notre-Dame d’Anvers

La puanteur la plus redoutée dans les églises et les cathédrales provenait des nombreux cadavres. Entre 1352 (date présumée de la construction de l’église gothique) et le milieu du XVIIIᵉ siècle, des milliers de personnes ont été enterrées sous les pierres de l’église Notre-Dame d’Anvers. Nous ne pouvons que supposer le nombre de fois où le sol aura été « ouvert ». Tony Oost, qui a supervisé les recherches archéologiques dans la cathédrale (1987-90), affirme que les enterrements devaient y être fréquents. Toutefois, un extrait des comptes de l’église (milieu du seizième siècle) indique un nombre plutôt faible, à savoir 24 à 33 corps par an. Un concordat de 1535 montre cependant que l’exactitude des comptes de l’église est parfois à relativiser. Deux ans après le grand incendie de l’église, la puissante guilde Onze-Lieve-Vrouw-Lof obtint une interdiction d’enterrements sous le sol de leur chapelle (« uijtvaerden, sevenste, dertichste noch jaergetijden van eenighen lijcken op sondaghen heijlichdaighen noch werckdaighen »), sauf les jours où ils recevaient au moins trois dépouilles. La guilde avait obtenu cette exemption après avoir donné une somme d’argent considérable pour la réparation de l’église endommagée. La source précise que parfois, il y avait effectivement plusieurs dépouilles par jour et qu’il n’était probablement pas pratique, pour des raisons d’organisation, que les associations concernées mettent leurs autels à disposition pour la célébration funéraire. Lorsque les testaments mentionnaient un emplacement préféré pour la fosse funéraire dans le bâtiment, il s’agissait généralement d’une chapelle spécifique, d’un autel, d’un banc ou de la zone de la chaire ou du haut chœur. Pouvoir reposer à proximité du chœur (la proximité du Saint-Sacrement avait une influence positive sur le salut de l’âme) revenait le plus cher. L’on ne se contentait du cimetière que s’il était impensable de payer les frais pour un enterrement au sein de l’église. D’un point de vue pratique, une même tombe était utilisée pour plusieurs corps (jusqu’à huit les uns sur les autres) et les fosses étaient situées juste à côté les unes des autres. Le manque de place se fit rapidement sentir avec l’augmentation de la population en ville, surtout en périodes de maladie et de guerre. Les tombes étaient vidées à temps pour faire place à de nouveaux corps, mais la demande de nouvelles fosses à l’intérieur et à l’extérieur de l’église dépassait parfois la vitesse de décomposition.

La puanteur devenait irrespirable lorsqu’une fosse était laissée ouverte en attendant la prochaine dépouille ou était recouverte de trop peu de terre. Bien que strictement interdites, de telles pratiques restaient observées. Un document de 1638 nous éclaire sur l’une des raisons de la fréquente violation des instructions : « de doode lichaemen soo weynich met aerde, dat dickmaels grooten stanck veroorsaeckt [wordt], het welck door hun gedaen wordt met de intentie van de eygenaers der grafplaetsen soo veel te eerder te doen gelooven dat de graeven [in de kerk] moeten geruymt worden. Op welck geen taxaet sijnde sij als dan daer voor escessieve sommen sijn afpersende. » (les tombes étaient recouvertes de peu de terre pour dégager une grande puanteur permettant de faire croire aux propriétaires qu’il était temps de les nettoyer, et ainsi leur extorquer de l’argent).

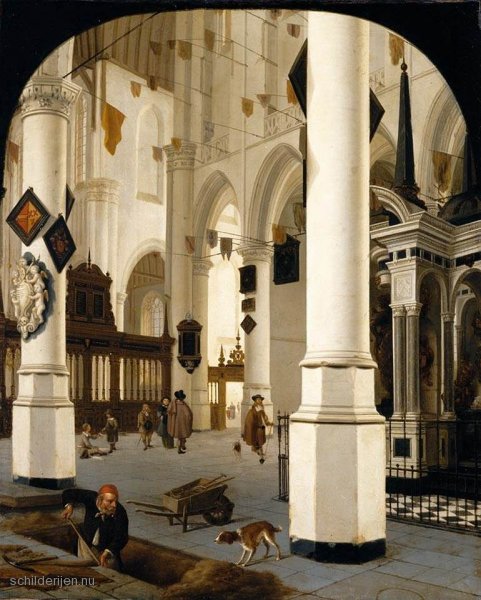

Outre les fosses, il y avait également des cryptes, à savoir 47 cryptes individuelles et 14 cryptes communes, la plupart aménagées le long du transept sud. Elles aussi dégageaient également une odeur répugnante lorsqu’elles étaient ouvertes pour ajouter un membre de la famille récemment décédé. Dans Rationale Divinorum Officiorum (1286), soit l’exposé liturgique le plus copié en Europe occidentale au cours du quinzième siècle, Durandus recommande, non sans raison, de placer de l’encens brûlant dans la tombe.

La situation géographique de l’église par rapport à la topographie anversoise, enfin, avait elle aussi son influence sur cet environnement olfactif. Le Groenkerkhof situé non loin, entre autres, était source d’odeurs plus ou moins agréables. Il s’agissait d’un endroit très fréquenté, utilisé par divers commerçants comme marché ou atelier. Avec la permission des intendants de l’église, les étals des fourreurs, des gantiers et des marchands de produits du quotidien, entre autres, étaient installés ici pendant les foires annuelles. En 1468, Karel de Stoute décida qu’il en avait assez des troubles (« quade sunden en overspel ende ander mesdaden ontamelic ende oneerbaerlick totten doot ende bloetstortinge ») qui étaient à déplorer lors des marchés organisés à proximité de la maison de Dieu. Les étals purent alors s’éloigner du site sacré, sans que la fabrique d’église ne renonce à ses rentes toutefois. En dehors des foires annuelles également, le Groenkerkhof resta un lieu de vente et de divertissement populaire tout au long du début de la période moderne. Naturellement, les fourreurs, les marchands et autres ne laissaient pas nécessairement le cimetière dans un état de propreté impeccable. Les coren (les coutumes) de la ville prévoyaient des amendes pour toute personne affichant un comportement peu respectueux (« eenegherande vulnesse op die maret leide, ochte op OnserVrouwen kerchof, ochte op die vischmarct, ochte vor yement anders anthoeft op der straten »). Mendiants, arracheurs de dents, charlatans, enfants qui jouaient et bétail qui paissait y passaient aussi leurs journées. La saleté laissée par les gens et les animaux provoquait une odeur répugnante lors des beaux jours, avant de s’écouler dans les rues adjacentes en cas de fortes pluies. Comme si cela ne suffisait pas, les coins du cimetière faisaient office de toilettes publiques. Le quartier des bouchers, qui bordait l’église à environ 150 mètres au nord-ouest, inondait à son tour le bâtiment sacré de l’odeur de pourriture des carcasses. Et si ce n’était pas le vent qui causait les nuisances, c’était les dépôts clandestins : on venait déverser les déchets de viande dans les rues voisines ou dans le cimetière de l’église. Aussi, la boue qui maculait le sol de l’église en raison du passage des fidèles était constituée d’un mélange répugnant de sable, d’ordures, d’eau grise, de sang coagulé et d’excréments.