Quand la peste rôde

Toute créature des sphères célestes était composée de quatre fluides corporels ou humeurs : le phlegme, le sang, la bile jaune et la bile noire. Si ces fluides n’étaient pas en harmonie les uns avec les autres, cela entraînait des troubles physiques et mentaux, voire la mort. Le grand responsable du déséquilibre était la matière organique en décomposition dans l’air : les miasmes. Les marais, les pièces moisies et les salles des malades étaient donc des endroits à éviter, tandis que le manque de circulation d’air était considéré comme aussi menaçant que l’eau stagnante. Dans leur aspect technique, ces théories circulaient principalement parmi les classes savantes, qui disposaient de connaissances en la matière au vu de leur profession, mais les principes de base étaient aussi connus du grand public. Au cœur de ce paradigme figurait l’importance cruciale de l’odeur. Les gens n’étaient pas condamnés à se laisser envahir par les miasmes ; ils pouvaient s’en protéger grâce à certains arômes. Les bonnes odeurs dissimulaient la puanteur de la maladie et de la mort, mais permettaient en premier lieu de ne pas tomber malade, empêchant les « mauvaises » particules de s’approcher. Selon la théorie médicale, le nez était une voie directe vers le cerveau, de sorte que respirer le bon air était encore plus efficace que d’avaler un médicament, celui-ci devant d’abord traverser tout le corps. Et puisque la qualité de l’air pouvait être partiellement contrôlée, de nombreux tracts circulaient quant à la manière de la maîtriser. Une méthode courante était la fumigation, qui consistait à brûler des herbes odorantes dans les lieux publics, dans les rues et dans les maisons. Le port d’herbes (par exemple dans des pommes de senteur), la diffusion d’une forte odeur corporelle et l’allumage de grands feux étaient également utilisés pour dominer le mauvais air. Il était même recommandé de garder des oiseaux dans la maison, car le battement de leurs ailes favorisait la ventilation de l’espace.

La crainte des miasmes était grande lors des épidémies de peste principalement. Les mesures prises ici visaient principalement à combattre les mauvaises odeurs dans l’air, provenant des cadavres et de l’haleine des victimes de la peste. Toutes les odeurs piquantes ou presque pouvaient aider, si bien que pendant une épidémie, il était fortement recommandé de ne pas sortir sans protection olfactive. De nombreuses publications circulaient, offrant des conseils médicaux en ces temps incertains. Il y avait notamment l’ouvrage Een nieuwe tractaet ghenaemt dat Batement van recepten (1549, Anvers), fort répandu dans les ménages, qui contenait des instructions pour fabriquer une pomme de senteur offrant une protection contre la peste. Plusieurs remèdes liés aux odeurs étaient aussi proposés dans le Fasciculus medicinae (1491, Venise), un des traités médicaux de la fin du Moyen Âge ayant connu le plus de succès. Une édition ultérieure d’Anvers (1512) devint même le premier manuel médical illustré à être diffusé aux Pays-Bas.

Une gravure sur bois tirée du chapitre sur la peste, dans laquelle un médecin rend visite à un patient aisé, se lit comme un compendium de la lutte contre les miasmes. Alors que le médecin prend le pouls de l’homme alité, il tient une pomme de senteur chargée de laudanum devant son nez pour éloigner le mauvais air. Cette méthode était fort répandue, car le choix du parfum diffusé était libre et les ingrédients adaptables à la capacité financière de l’acheteur. La femme qui apporte un bol de soupe se couvre elle aussi le nez avec un tissu parfumé. Le jeune assistant au premier plan se détourne du patient, la main devant le nez ; lui aussi tient peut-être une pomme de senteur. Dans son autre main, il tient un panier contenant des braises pour brûler des herbes aromatiques. Dans la version vénitienne, le médecin est flanqué de deux hommes munis de torches enflammées, une autre méthode éprouvée pour expulser les miasmes. L’auteur note « que l’air doit être maintenu aussi sec que possible, au moyen d’un feu de chêne ou de branches séchées de laurier, de myrte, de genévrier et d’autres bois odorants [pour réduire les risques de transmission de la peste] ». Une différence remarquable entre la gravure sur bois vénitienne et celle d’Anvers est la présence des femmes âgées dans la première édition. Elles sont les seules à ne pas se protéger. Selon la théorie médicale en effet, leur corps avait des pores naturellement étroits et elles étaient donc moins vulnérables face aux particules nocives contenues dans l’air.

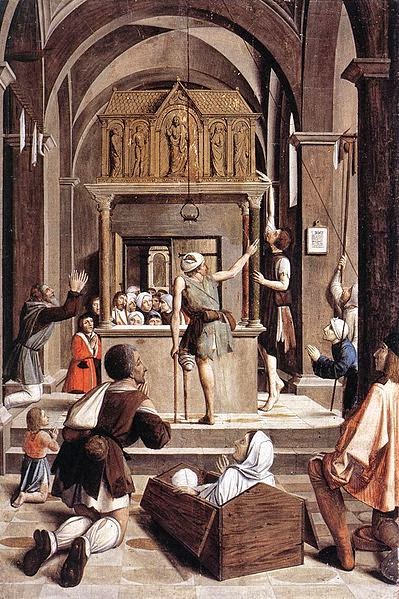

Dans les églises paroissiales urbaines, certains autels étaient – plus que d’autres – des foyers de maladie et de mort. Promettant guérison et bonheur, les reliques attiraient des foules de pèlerins, de pénitents et de nécessiteux. Lors des expositions publiques de célèbres reliques locales principalement, l’afflux de croyants devait être hallucinant. Églises et cathédrales abritaient aussi de nombreuses statues miraculeuses. En l’église Notre-Dame d’Anvers, par exemple, la statue de « Onze Lieve Vrouw op ‘t Stokske » (Notre-Dame sur sa perche) généra en peu de temps un afflux important de patients à la fois nécessiteux et reconnaissants, avec un pic de dons de dévotion dans les années 1490 et un déclin à partir du début des années 1520. La condition physique des patients laissait probablement à désirer. Qui disait malades nécessiteux disait plaies à l’odeur désagréable, inflammations et abcès purulents. Les ingrédients utilisés dans certaines huiles médicinales, les pommades, crèmes et baumes faits maison contribuaient à l’odeur épouvantable. Dans leur quête désespérée de guérison ou de soulagement de la douleur, les gens s’accrochaient aux remèdes les plus divers. Des ingrédients (« remèdes secrets ») tels que des excréments de chauve-souris, du fumier de bœuf, de l’urine humaine, du smegma, du sperme séché et du sang d’enfant ont été appliqués sur de nombreux corps malades jusqu’au XVIIIᵉ siècle. Désespoir et vanité allaient de pair. Les Secreti souvent imprimés du médecin et alchimiste italien Alessio Piemontese – publiés à Anvers dans un ouvrage intitulé Les secrets de reverend signeur Alexis Piémontois (1557) – recommandaient, entre autres, « des fientes de pigeon et quelques plumes d’une nouvelle poule » pour obtenir de belles mains.

En théorie, les plus grands malades, comme les victimes de la peste, n’avaient pas le droit d’assister aux services religieux. Dans la pratique toutefois, c’était le portefeuille qui décidait. L’auteur anonyme d’un traité médical du seizième siècle notait ainsi sinistrement : « On affirme généralement que l’or est bon pour la lèpre. C’est véridique… sans l’être vraiment. Véridique parce que les riches ont le droit de vivre dans leurs propres maisons, et qu’importe s’ils sont tellement lépreux que leur nez tombe et qu’ils ne ressentent pas la moindre douleur lorsqu’ils se coupent ou se brûlent, nul ne parlera de ‘lèpre’. Mais quand le pauvre présente une minuscule tache sur son orteil, il doit aussitôt s’exiler. Voilà comment l’or aide, et de nulle autre manière. » L’auteur faisait ici allusion aux ingrédients exubérants (comme l’or) qui étaient transformés en onguents et huiles médicinales pour la classe aisée.