Hérétiques puants et doux croyants

Dès le baptême, le catholique se distinguait en répandant la bonne odeur de la vertu. Au cours du rituel, le prêtre touchait le nez du nouveau-né en prononçant les mots « in odorem suavitatis » (à l’odeur bonne/douce), pour ainsi expulser la puanteur du péché. Mais la vie n’était-elle pas un flux continu de petites et grandes tentations ? Et pour se laver encore et encore de la puanteur accumulée du péché, les œuvres vertueuses étaient indispensables. Fréquenter l’église comptait parmi ces nécessités. L’esprit pieux était renforcé par la prière et la contemplation, d’où provenait la douceur spirituelle. Les odeurs internes et externes se mêlaient alors, car une transformation olfactive avait également lieu au niveau physique. Le parfum de l’encens, omniprésent, s’accrochait en effet aux vêtements du croyant.

À la fin du Moyen Âge, l’encens était répandu environ sept fois lors d’une célébration de messe solennelle. Selon une estimation approximative, 50 à 70 prêtres célébraient ensemble environ 60 messes par jour dans l’église Notre-Dame d’Anvers (période 1465-77). Lors des célébrations les plus simples toutefois, on ne procédait pas aux gestes d’adulation et au baiser de paix. Quoi qu’il en soit, l’église paroissiale d’Anvers était à tout moment de la journée un salmigondis d’autels latéraux parfumés devant lesquels les citadins passaient. Et après une visite à l’église, le citoyen répandait une odeur agréable qui était immédiatement associée à la vertu. Un doux nuage aromatique qui masquait également les odeurs corporelles stigmatisantes.

À l’opposé se trouvait la puanteur du péché. D’une part, les gens se détournaient des personnes ou des objets diffusant une odeur désagréable ; d’autre part, les odeurs perçues comme négatives étaient rattachées à des groupes sociaux ou à des individus qualifiés de désagréables. La « mauvaise odeur » des personnes d’une autre foi est un thème dont s’emparèrent tant les catholiques que les réformateurs. Anna Bijns, maîtresse d’école anversoise, le soupirait d’ailleurs dans ses refrains (« Ghij hebt ons boosheyt soo lange verdragen, Beternisse verwacht; maer targert alle dagen, Den stanck onser sonden die lucht bevleckt ») (1528). Les parias sociaux, par exemple les sorcières, dégageaient une odeur animale répugnante, et la puanteur des Juifs était devenue un concept en soi : foetor judaeicus. L’exécution publique du prêtre lollard Richard Wyche sur le bûcher et les troubles qui s’ensuivirent (Londres, 1440) montrent à quel point la signalisation olfactive était activement utilisée pour faire ou défaire la réputation d’une personne. Tower Hill, le site de l’exécution, devint rapidement un lieu de culte où affluaient d’innombrables pèlerins. Les cendres du prêtre, qui répandaient faut-il le croire l’odeur divine de l’encens, se répandirent partout dans le pays comme une relique recherchée. Les autorités londoniennes trouvèrent cependant la parade, et choisirent le site de culte comme emplacement de leur nouveau donjon. La puanteur était certes un signe de péché, mais elle pouvait aussi s’utiliser comme insulte grossière.

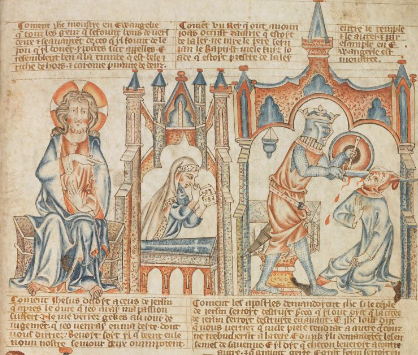

On trouve une traduction picturale de cette idée à la fin du Moyen Âge dans les illustrations de la bible Holkham (vers 1327-35). Ceux qui proclament haut et fort leur piété sont accusés par le Christ d’être des hypocrites. Ils puent et sont comme un tombeau, magnifiquement décoré à l’extérieur, mais renfermant des cadavres en décomposition. La miniature qui l’accompagne montre une église dans laquelle un croyant, assis à côté d’une tombe, se pince le nez contre l’odeur rance des cadavres. Le texte est inspiré de l’ouvrage Historia Scholastica (1169-75) de Petrus Comestor, lui-même basé sur l’Évangile de Matthieu : « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui êtes comme des tombes blanchies à la chaux, qui paraissent propres au dehors et qui, au-dedans, sont pleines d’ossements morts et d’impuretés. »

L’expérience olfactive se caractérisait par un système hiérarchique structuré et par l’interaction entre l’odeur corporelle perçue de l’extérieur et la douceur intérieure et spirituelle de l’individu. Ce n’est qu’en se tournant de manière sincère vers la bonne foi que l’on pouvait expulser ses mauvaises odeurs physiques et spirituelles. Car Dieu était même capable de placer la douceur spirituelle du catholique dévoué au-dessus de la puanteur terrestre du corps en décomposition ou de la mort.