La parole chargée en images

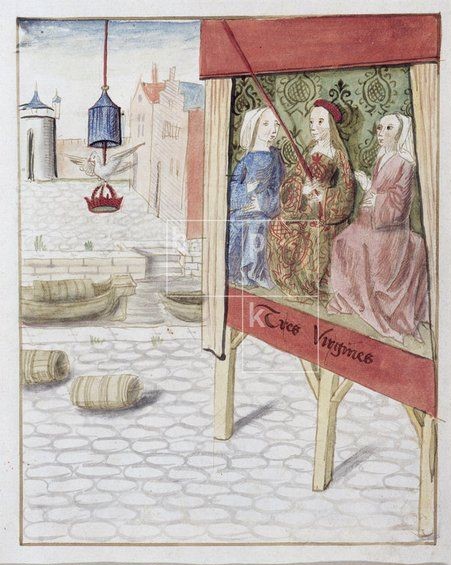

Pendant et en plus des processions générales, des ommegangen et des entrées, la pratique religieuse était mise à l’honneur dans l’espace public au travers de différentes formes théâtrales. Cela pouvait aller du simple théâtre de rue aux concours exubérants comme le Landjuweel. En fonction du lieu, du public cible et du contexte, un certain type de spectacle était choisi, comme des allégories, des farces ou des jeux de table. Le premier élément qui a contribué au caractère activant du théâtre a été l’implication du public. Les artistes pouvaient orienter leur jeu de telle manière que les personnes présentes étaient presque obligées de réagir. L’historien Herman Pleij affirme que dans la tradition d’un public participatif, nous pouvons supposer sans risque qu’il y avait une interaction active entre le joueur et le spectateur.

Le lien entre l’acteur de théâtre et le prêcheur est donc vite établi. Astuces rhétoriques et structures argumentatives similaires étaient bien entendu utilisées, autant de choses qui avaient déjà fait leurs preuves dans l’église. Une autre similitude résidait dans la question religieuse posée aux chambres de rhétorique participantes lors des concours, afin qu’elles contribuent à diffuser les connaissances et à stimuler le débat. Leurs réponses permettaient en effet de comparer différents points de vue, et étaient parfois si populaires qu’elles étaient plus tard reprises par le clergé. L’historienne Anne-Laure Van Bruaene cite notamment l’exemple des 48 louanges en l’honneur de l’Immaculée Conception de Marie, déclamées lors d’un concours à Bruxelles (1512). Ces louanges seront reprises par l’église anversoise de Saint-Georges, qui en affichera une chaque semaine « afin d’être lue par tous ceux qui le souhaitent ».

Van Bruaene, et dans son sillage Jelle Haemers et Jan Dumolyn, ont démontré de manière convaincante que la moralisation et le contenu éducatif du Moyen Âge tardif doivent être abordés dans un contexte politique plutôt que moral et philosophique. Cette moralisation (chrétienne) était en effet le « langage » utilisé à l’époque, car il était compris et interprété correctement par tous. Reste que le message en soi n’était pas nécessairement orienté vers la religion ; il était généralement de nature socio-politique et faisait référence aux périls sociaux qui en résultaient.

Le ton se durcit à partir des années 1520. Une suspicion croissante de l’administration s’observa à l’égard des rhétoriciens alors que certains de leurs membres commencèrent à défendre ouvertement les idées de la réforme. Sans grand changement par rapport à auparavant, les textes étaient parsemés de topoï médiévaux tels que le prêtre cupide, le moine pécheur et les nonnes frivoles. Mais la réforme se faisait sentir, et la légèreté qui accompagnait tel contenu s’atténuait. Vers le milieu du siècle, les amusements plus innocents devinrent soudainement considérés comme suspects. Le concours de Gand de 1539 en est le parfait exemple. La question « quel est le plus grand réconfort pour les mourants » donna en effet lieu à de nombreuses représentations ne pouvant certainement pas être qualifiées d’orthodoxes. Partisans et détracteurs de Luther profitèrent ouvertement de la scène pour exprimer leurs divergences. La scène se transforma alors progressivement en champ de bataille, bien que le ton du débat resta très modéré pendant cette période. La réponse gagnante fut la plus optimiste, à savoir que les mourants trouvaient leur plus grand réconfort dans la résurrection de la chair. En 1560, la polémique croissante sur le contenu et la méfiance des autorités aboutirent même à un édit de censure générale contre les pièces et les chœurs à connotation religieuse. À Anvers toutefois, la soupe était rarement consommée aussi chaude qu’elle n’était servie, et il ne fut nullement question d’une politique rigoureuse de poursuites. Le chroniqueur Godevaert Van Haecht nota à cet égard que « les peintres anversois ont joliment joué avec le sens des œuvres des apôtres, […] a plu à tout le peuple, mais aux dépens de la spiritualité » (1565). La représentation n’était ni interdite, ni poursuivie. Restait la menace de la condamnation à mort, qui parvint elle à freiner quelque peu l’élan. Les membres de la chambre de rhétorique « De Violieren » abordaient de nouveaux sujets et thèmes lors des ommegangen, évitant toutefois la critique religieuse liée à des thématiques propres aux années 1560, l’exécution publique de leur ancien facteur Frans Fraet (en 1558, pour avoir imprimé des ouvrages interdits) encore fraîche dans leur mémoire. On s’intéressait donc aux préoccupations économiques et morales de l’époque, sans prendre position sur le tumulte religieux pourtant flagrant. Cependant, dès que l’œil sévère des autorités regardait ailleurs, l’obéissance feinte disparaissait comme neige au soleil. Après le programme officiel du Landjuweel d’Anvers, les rhétoriciens organisèrent dès lors une fête clandestine, où les discussions sur les pouvoirs administratifs et les questions théologiques furent non seulement tolérées, mais même encouragées.

Lors des entrées et des ommegangen, les sujets abordés consistaient en un amalgame de représentations habituelles et de nouveaux spectacles créés pour l’occasion.

Concernant les représentations, la règle voulait que plus on en parlait (plus on écrivait sur le sujet), plus l’événement était important. Nous ne pourrions citer de meilleur exemple ici que les Landjuwelen à Anvers (1496 et 1561). L’impact politique, économique et culturel d’un tel spectacle sur sa ville d’accueil était énorme. Tous les moyens étaient mis en œuvre : l’administration dépensait des sommes énormes pour l’organisation et des milliers d’habitants faisaient partie de l’immense machine grâce à laquelle tout tournait. Ce n’étaient toutefois pas forcément les différentes représentations qui attiraient le plus l’attention. Richard Clough, un marchand basé à Anvers, rendit compte du Landjuweel de 1561 à son client en Angleterre. Il s’attarda surtout sur la grandeur sans précédent qui caractérisait l’entrée des chambres de la rhétorique. Ses mots trahissaient sa grande stupéfaction : « For they that can do this, can do more. » Il resta par contre bien taiseux à propos des représentations en elles-mêmes. Un constat qui n’a rien d’exceptionnel en réalité : dans d’autres chroniques également, nous pouvons remarquer que l’intérêt portait uniquement sur les entrées ; que pour le grand public, c’était là le moment du Landjuweel à ne pas manquer. L’historienne Van Bruaene fait par ailleurs remarquer que les endroits réservés aux représentations de théâtre étaient plutôt limités. Comme c’est encore le cas aujourd’hui dans ce genre d’événements, seules les personnes réellement intéressées se déplaçaient pour aller voir un spectacle en particulier. Un thème qui a dû attirer beaucoup d’attention a sans doute été celui-ci : « La compagnie qui, le soir vers huit heures, présentera le divertissement le plus amusant, le plus gai et le plus surprenant, dans lequel le public sera amené à rire le plus » (carte, Landjuweel 1491). Dans la Cronycke der stede van Ghent, l’auteur n’évoque en effet que les farces et comédies, restant bien silencieux à propos des autres sujets. Par rapport à la foule rassemblée aux ommegangen, ces représentations attiraient beaucoup moins de monde.

Les chars immortalisés par Maarten Van Heemskerck témoignent d’une ingénieuse complexité, surtout lorsque nous les observons à travers nos yeux contemporains. Affichant des lignes italianisantes, ils évoquent la pensée humaniste et semblent avant tout destinés à transmettre un message politique. Cette série de neuf est une source précieuse, car les illustrations correspondent parfaitement aux descriptions du programme imprimé.