L’expérience auditive

Le paysage sonore des églises

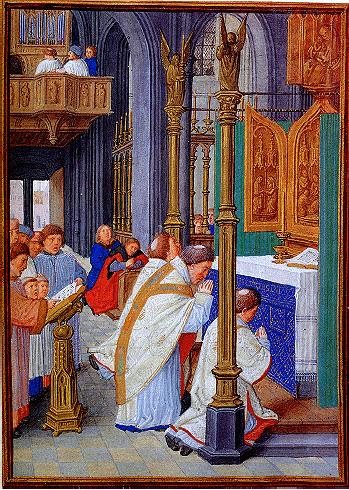

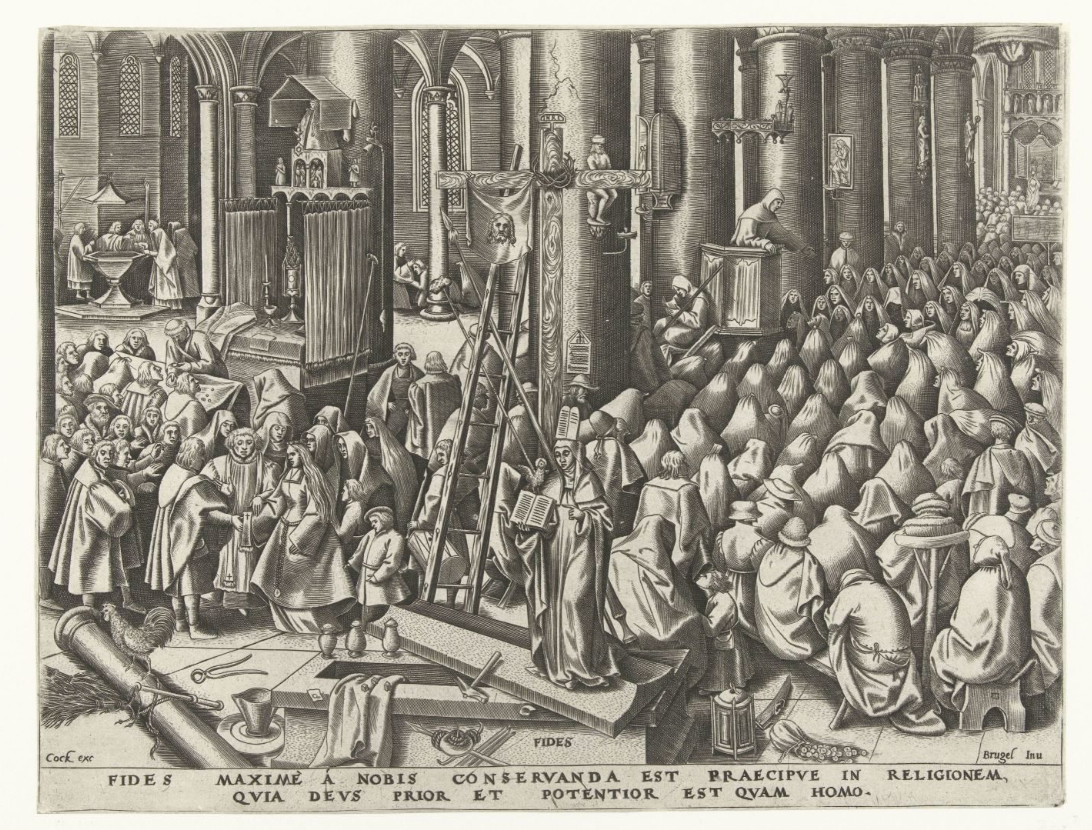

Le paysage sonore des églises et cathédrales de la fin du Moyen Âge et du début de l’ère moderne comprend de nombreux stimuli auditifs qui atteignent passivement les fidèles. Les murs résonnent au son des différents types de célébrations de messes, de sermons, de l’activité du chasseur de chiens, des représentations de musique grégorienne et polyphonique, de la venue de pèlerins, mendiants, d’enfants qui jouent, de combattants, d’ouvriers et de fossoyeurs. Pour comprendre ce que cela peut signifier pour l’état d’esprit émotionnel du croyant, nous devons d’abord nous intéresser à l’architecture auditive. Celle-ci remplit de nombreuses fonctions au sein de l’édifice religieux, allant du purement pragmatique au profondément émotionnel : percevoir des événements, visualiser auditivement la géométrie spatiale, communiquer des informations, diffuser des symboles culturels, stimuler des émotions, vivre le passage du temps, établir des relations sociales et tenter de conserver des souvenirs. L’église est un microcosme au sein duquel les différents stimuli auditifs reçoivent (consciemment ou non) des significations individuelles. L’architecture auditive fournit donc plus que de simples indices sur la proximité des objets et des surfaces. Elle joue aussi, de manière inconsciente, sur l’humeur et le pouvoir associatif des personnes présentes.

Au niveau individuel, nous parlerons de conscience spatiale auditive, soit une interaction complexe entre la perception (subjective) de la réalité, les normes et les valeurs, les caractéristiques spatiales de l’environnement et la perception auditive correspondante. L’interprétation de sa fonction et de sa signification est néanmoins problématique. Les résultats des expériences scientifiques qui ont tenté de cerner l’expérience auditive d’un espace sont aussi limités qu’instables. Un obstacle important à citer ici est qu’il n’existe pas de moyen formel de catégoriser les espaces en fonction de l’affect produit, qui peut être élevé ou faible. De nombreux aspects émotionnels de la conscience spatiale auditive sont par ailleurs difficiles à percevoir. Un caractère anecdotique confirmé par les quelques récits explicites de l’expérience (subjective) du son dans les églises du sud des Pays-Bas. Les descriptions oscillent entre l’éloge exubérant et la critique désapprobatrice. Côté négatif, le mauvais comportement et la désobéissance des chantres, entre autres, sont pointés du doigt comme source de nuisances sonores. Parmi les grandes causes de préoccupation pour le chapitre figurent l’ivresse et les bagarres. Un autre exemple est celui du chanoine Michael Breugel, qui n’appréciera pas le comportement de ses collègues spirituels de la cathédrale d’Anvers. Dans son rapport de visite, il note que les ecclésiastiques entrent et sortent du bâtiment quand bon leur semble, formant un chœur bruyant que les locaux qualifient de « pigeonnier ». Une connotation auditive renforcée par la déambulation insolente, les bavardages et les cris de toutes sortes des gens de l’église. Mal formés, les aumôniers bégaient et parlent trop fort, ce qui agace les fidèles. Cette série de plaintes remonte à 1593, mais des sources plus anciennes corroborent le tableau tumultueux dressé ici. Dans les années 1520 par exemple, une augmentation exponentielle de l’absentéisme s’observe partout aux Pays-Bas, et la tendance ne diminuera qu’à partir des années 1540-50. Un fléau qui viendra secouer le clergé à tous ses étages. Le problème n’est pas insurmontable en soi ; simplement, les tâches sont trop souvent confiées à des remplaçants incompétents, avec toutes les conséquences que cela implique. L’expérience auditive au sein de l’espace religieuse devient alors pénible, et le ressenti général en pâtit. L’environnement sonore ne correspond plus au contexte souhaité, ce qui rend difficile la concentration sur l’expérience de la foi. À l’opposé, nous avons le son de cloche de Dürer, qui ne tarit pas d’éloges à propos de l’ambiance musicale de l’église Notre-Dame d’Anvers dans son journal de voyage : « Et les autels sont richement dotés ; on y trouve les meilleurs musiciens. Il y a beaucoup de services pieux dans l’église […] ». Björn Schmelzer remarque d’ailleurs que l’artiste à vocation visuelle n’utilise qu’un vocabulaire auditif et psycho-acoustique pour décrire la beauté de l’église d’Anvers.